Das große WIR-Festival-Wochenende im Volkspark

Freitag, 7.11.

Weitere Informationen

Gemeinsam mit Peter Kraus vom Cleff (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) und dem Team des WIR-Festivals eröffnen wir das Festivalwochenende im Volkspark.

Ein Auftakt voller toller Programmpunkte mit vielen Künster*innen, Dankbarkeit, Vorfreude und Neugier auf Menschen, Stimmen und Geschichten, die unser WIR lebendig machen. Wir freuen uns auf ein Wochenende voller Literatur, Musik und Begegnungen.

Weitere Informationen

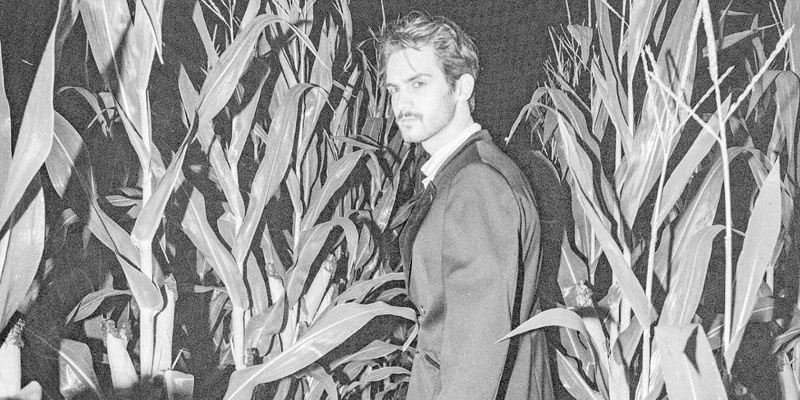

Matthias Brenners Lesung aus Ottwalts großem Halle-Roman gibt den Auftakt zum WIR-Festivalwochenende. In seinem Roman „Ruhe und Ordnung“ (1929) macht Ernst Ottwalt nicht nur die politischen Auseinandersetzungen der frühen 1920er direkt vor Ort in Halle anschaulich. Er beschreibt auch eine militant-nationalistische Geisteshaltung, ihre Entstehung, ihre Resultate und ihre Sackgassen aus der Innenperspektive. Vor knapp 100 Jahren erschienen und lange Zeit vergessen, erscheint der Roman heute in neuem Licht.

Bild: © Anja Grothe

Weitere Informationen

In ihrem hochaktuellen Werk „Verbinden statt spalten: Eine Antwort auf die Politik der Polarisierung“ räumt Gilda Sahebi mit Mythen und gängigen Spaltungsnarrativen auf. Sie zeigt, wie wir politisch instrumentalisierte Spaltung erkennen und durch Praktiken der Verbindung überwinden können.

Ihre Analyse spannt den Bogen über Debatten zu Migration, Gender, Corona, Krieg und Frieden – und zeigt: Im Alltag suchen Menschen eher nach Zusammenhalt als nach Konfrontation.

Der Abend wird moderiert von Luna Möbius, die mit klugen Fragen den Blick öffnet und Raum für Dialog schafft. Gemeinsam laden sie das Publikum ein, mehr als Beobachtende zu sein — nämlich Mitgestalter*innen einer Gesellschaft, die Brücken baut, statt Gräben zu vertiefen.

Die Lesung ist eine Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Sachen-Anhalt e.V. und der Katholischen Akademie des Bistums Magdeburg.

Bild: © Hannes Leitlein

Weitere Informationen

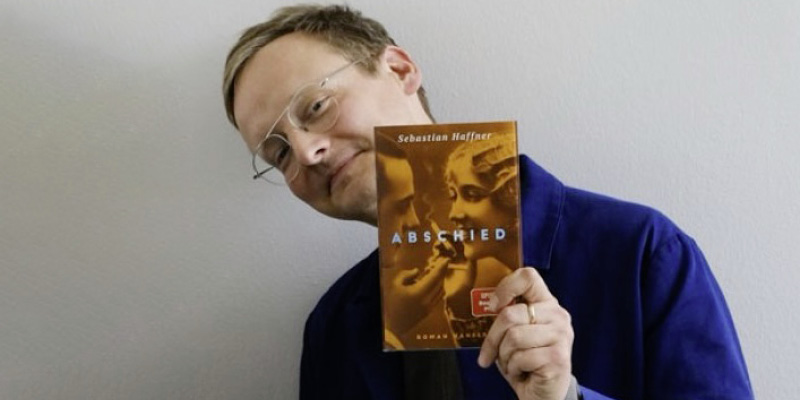

„Abschied“ – Eine Entdeckung aus dem Nachlass von Sebastian Haffner. Herausgeber Florian Kessler berichtet von der Entdeckung des Romans und liest daraus: Raimund ist verliebt. Ungeheuer verliebt. Nur für ein paar Tage ist er aus dem dumpfen Deutschland der frühen Dreißigerjahre nach Paris gereist. Jetzt naht bereits sein Abschied von der herrlichen Teddy, die mit all ihrem Esprit dorthin ausgewandert ist. Umschwärmt wird sie von etlichen in Paris gestrandeten Gentlemen, gegen die Raimund sich behaupten muss. Als wolle er alles für immer festhalten, versucht er, die französische Freiheit mit Teddy zu genießen. Wenn er die Zukunft doch aufhalten könnte! Jede Zeit hat ihre großen Romane. Dieser hier wurde nie veröffentlicht. 1932 auf der Schwelle zur NS-Herrschaft verfasst, besteht Sebastian Haffners „Abschied“ einmalig gewitzt und rasant auf Weltläufigkeit, Liebe und Überschwang. Für unsere Gegenwart ist er ein Ereignis.

Bild: © Hanser

Weitere Informationen

„Alles für Alle“ sucht nach neuen Wegen in eine solidarische Gesellschaft. Bei Commons, in denen bereits heute selbstorganisiert jenseits von Markt und Staat Bedürfnisse verhandelt und befriedigt werden. Bei sozialen Bewegungen, die das Bestehende in Frage stellen und solidarische Beziehungen aufbauen. Und bei alltäglichen Kämpfen in Betrieben, Stadtteilen und Küchen, in denen Menschen sich dagegen auflehnen, dass ihr Leben von Kapital und Patriarchat bestimmt wird. Doch oft zerschellen diese Ansätze an der Totalität des Kapitalismus, in dem nicht alles für alle gilt, sondern alle für die Kapitalakkumulation. Was bedeutet es also, Revolution nicht als Eroberung der Macht, sondern als Commonisierung der Welt zu begreifen?

Bild: © Iona Dutz

Weitere Informationen

Der in Leipzig ansässige Rapper phaeb wurde in der ehemaligen DDR geboren und ist in Ostdeutschland aufgewachsen. Als Schwarzer Künstler mit sichtbarer Behinderung repräsentiert er eine Perspektive, die in der deutschen Raplandschaft bislang kaum vertreten ist. Er selber sagt: Erinnern bedeutet Empowerment. Über die Musik öffnet sich ein ästhetisches Kontinuum zu widerständigen Praxen Schwarzer Künstler*innen in Deutschland. Quellen der Kraft, Inspiration und Identifikation sind auch die in Sound gespeicherten Erfahrungen antirassistischer Kämpfe der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Sampling als Technik des Erinnerns und Fortschreibens spielt dabei eine wichtige Rolle. Das Eingebundensein in diese künstlerischen und musikalischen Traditionen hilft, die eigenen Diskriminierungserfahrungen nicht als losgelöst zu erleben. Im Moment der Performance, wird die eigene Geschichte Teil eines größeren Ganzen.

Bild: © Helena Wölfl

Weitere Informationen

Queer zu sein bedeutet – aus der Perspektive von Martin Thiele und Dr. Klemens Ketelhut – politisch zu sein. Genauer: queer zu sein, bedeutet, auch mit der Zumutung einer Geschichte von Unterdrückung, Marginalisierung und Repression zu leben.

Und damit bedeutet es, herausgefordert zu sein, sich auseinanderzusetzen. Damit, dass das Recht auf ein Leben in Freiheit, Würde und Sicherheit immer Resultat von Kämpfen und von einem anderen Nachdenken über die Gesellschaft war und ist.

Queer zu sein ist ein Prozess der Selbstwerdung und der Konfrontation mit Geschichte, mit Zeitzeugnissen und Popkultur – und vor allem mit Literatur.

Martin und Klemens haben ihre Bücherschränke geöffnet und bringen Texte mit, die für ihre queerness und ihre politischen Perspektiven stehen. Sie geben Einblick in ihre eigenen Auseinandersetzungen und Entwicklungen – und laden dazu ein, sich zu erinnern und gemeinsam darüber ins Gespräch zu kommen, was das für die aktuelle Situation, in der wir leben, bedeuten kann.

Ein Abend mit: Martin Thiele (AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd) und Dr. Klemens Ketelhut (MLU Halle-Wittenberg, gender*bildet)

Bild: © Stockx

Weitere Informationen

Der Soziologe und Demokratieforscher Matthias Quent widmet sich den gesellschaftlichen Spannungen unserer Gegenwart: Klimakrise, Polarisierung, Demokratiegefährdung.

In seiner Lesung, mit Auszügen aus Quents Büchern „Deutschland rechts außen“ und „Klimarassismus“, diskutiert er: Was verbindet die Erhitzung des Weltklimas mit dem Aufheizen des politischen Klimas – und wie kann eine wirklich gerechte Zukunft aussehen? Veranstalter: Volkspark Halle e.V.

Kooperationspartner: Stadt Halle (Saale) Bild©SioMotion

Weitere Informationen

Um den halleschen Dichterkreis ranken viele Versprechungen: Nächte voller Rotwein, Schreibtischlampenlicht und intensive Textdiskussionen. Als literarische Anlaufstelle existiert der Dichterkreis seit Jahrzehnten im Hühnermanhattan und bietet lokalen Autor:innen, neuen Literat:innen und so manchen Stadtschreibenden Halles einen Ort, neue Texte zur Diskussion zu stellen. Wie die Lyrik und Prosa klingt, die dabei herauskommt, zeigen Christian Kreis, Christine Hoba, Conny Marks und Laura Schaar.

Weitere Informationen

Beim Jazzhängen treffen sich Musiker*innen auf der Bühne, um mal mehr und mal weniger vorbereitet gemeinsam zu einem musikalischen Wir zu finden. Die Session zum Ausklang des Abends mit Jazz-Standards spielen Simon Stich am Sopransaxophon, Gitarrist Max Rembe, Richard Busch am Bass und Schlagzeuger Jonas Schneider mit Sängerin Nancy Mattstedt.

Im Jazzkollektiv Halle e. V. sind aktive Musiker*innen und musikbegeisterte Menschen, die sich die Förderung von Jazz und improvisierter Musik in Halle zum Ziel gesetzt haben. Wir veranstalten regelmäßig Konzerte und Jam-Sessions an verschiedenen Orten in der Stadt mit lokalen und angereisten Künstler:innen. Bild©Jazzkollektiv Halle

Weitere Informationen

Aus der Bronx über Buffalo und Chicago nach Halle: Pseudo Slang bringt seinen unverwechselbaren, jazz-inspirierten Underground-Hip-Hop auf die Bühne des WIR Festivals. Seit über drei Jahrzehnten formt der Künstler mit poetischer Wortkunst und einer tiefen Leidenschaft für Vinyl einen einzigartigen Sound zwischen Soul, Jazz und Conscious Rap.

Eine besondere Verbindung hat Pseudo Slang zur Region Leipzig/Halle – mit Künstlern wie dude26 und phaeb hat er bereits mehrere Songs produziert. Auch einige seiner Musikvideos entstanden hier und werden im Rahmen des Festivals zu sehen sein.

Ein Muss für alle, die Hip-Hop als echte Kunstform erleben wollen. Bild©Arvid Wünsch

Weitere Informationen

Die Stempelstelzen sind ein kreatives Mitmachangebot von Henrike Kaiser und Fenja Petersen, das im Rahmen des Projekts „DESIGN, EIN SPIEL!“ im Spiel- und Lerndesign, der Kunsthochschule Burg Giebichenstein enstanden ist. Also kommt raus spielen – oder eben stempeln. Im Außenbereich: Eintritt frei!

Bild: ©Henrike Kaiser

Weitere Informationen

An beiden Festivaltagen übernimmt mit Radio Corax aus Halle, eines der größten deutschsprachigen freien Radios, die Berichterstattung direkt aus dem Volkspark. In der beheizten Zuhör-Lounge könnt ihr verschnaufen und dem laufenden Programm, Live-Gesprächen und Zwischentönen lauschen.

Bild: © radio corax

Samstag, 8.11.

Weitere Informationen

Der hallesche Dichterkreis kann auch kinderfreundlich: Constanze Wirsing, Anna Sperk, Thomas Rackwitz und Carl-Christian Elze haben Texte für groß und klein im Gepäck und geben einen Einblick in ihre aktuellen Arbeiten. „Kommissar Wuschel“ und „William und der Fliegenkönig“ treffen auf Geschichten über die Zeit, wenn Jugend auf Eltern trifft und den Versuch, so manches Chaos im Kopf spielerisch zu ordnen.

Weitere Informationen

Die Vorlesepat*innen der Franckeschen Stiftungen laden Kinder zum Zuhören und Träumen ein. In gemütlicher Atmosphäre lesen sie Geschichten aus Büchern vor. So wird das WIR-Festival auch für die Kleinsten zu einem Ort voller Fantasie und Lesefreude.

Bild: © Jakob Milzner

Weitere Informationen

Wir feiern Vernissage: Schüler*innen der Grundschule Am Kirchteich (Halle-Neustadt) zeigen ihre künstlerischen Arbeiten zum Thema „Ich bin Halle“ – mal nachdenklich, mal bunt, immer ausdrucksstark. Junge Perspektiven auf das Miteinander im WIR-Festival.

Weitere Informationen

Die Stempelstelzen sind ein kreatives Mitmachangebot von Henrike Kaiser und Fenja Petersen, das im Rahmen des Projekts „DESIGN, EIN SPIEL!“ im Spiel- und Lerndesign, der Kunsthochschule Burg Giebichenstein enstanden ist. Also kommt raus spielen – oder eben stempeln. Im Außenbereich: Eintritt frei!

Bild: © Henrike Kaiser

Weitere Informationen

Mit den Wortstreifen entstehen Texte am laufenden Band.

Texte und Sprache werden ganz praktisch erfahrbar, wenn kreativ Worte zueinander finden

und am Ende einen langen Wortstreifen bilden. Ein Mitmach-Angebot für Jung und Alt, vom Bereich Vermittlung – Junges Museum der Franckeschen Stiftungen.

Bild©MarkusScholz

Weitere Informationen

An beiden Festivaltagen übernimmt mit Radio Corax aus Halle, eines der größten deutschsprachigen freien Radios, die Berichterstattung direkt aus dem Volkspark. In der beheizten Zuhör-Lounge könnt ihr verschnaufen und dem laufenden Programm, Live-Gesprächen und Zwischentönen lauschen.

Bild: © radio corax

Weitere Informationen

Gerno Knall liest ,,das kleine Gespenst“ von Otfried Preußler, verstellt die Uhr und da erscheint das Gespenst mitten am Tag. Verdammt! Nun muss unser Clown vier kuriose Aufgaben lösen um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Er muss zu den Zwergen in der Unterwelt, zur Hexe auf dem Hexentanzplatz, zum Vampir in Transsilvanien und schließlich zu einem Geist in den Wolken. Dabei lassen sich Bezüge zu bekannten Geschichten nicht verleugnen, hier aber bekommen sie allesamt eine neuartige Wendung.

Bild: © Knalltheater

Weitere Informationen

Martin Maleschka ist einer der kenntnisreichsten Stimmen, wenn es um baubezogene Kunst und Architektur der DDR geht. Mit seiner beeindruckenden Bildsammlung und seinem feinen Blick für Details zeigt er, wie sehr diese oft übersehenen Werke unsere Stadträume prägen. Dabei versteht er es, mit Humor, Leidenschaft und einer ansteckenden Begeisterung sein Publikum mitzunehmen – egal ob Fachkennerin oder Neugieriger. Ein Vortrag, der Augen öffnet und Lust macht, Architektur neu zu sehen.

Bild: © Maria Friedrich

Weitere Informationen

Kaey, in Halle geboren, ist Performerin, Sängerin und trans Aktivistin. Seit ihrem Umzug nach Berlin im Jahr 2001 prägt sie die Drag-Szene der Stadt und steht seit über 25 Jahren auf der Bühne. Ihre Auftritte führten sie von Clubbühnen wie dem legendären SchwuZ bis in renommierte Theaterhäuser wie die Volksbühne, das HAU, die Sophiensæle und das BKA. Als Moderatorin stand sie unter anderem bei der Berlin Pride 2023 am Brandenburger Tor auf der Bühne. Beim WIR-Festival präsentiert Kaey ihr Herzensprojekt, die Drag Queen Story Hour – eine interaktive Lesung für Kinder, bei der sie mit Stimme, Kostüm und Haltung queere Sichtbarkeit schafft.

Bild: © Kaey

Weitere Informationen

Der Hallenser Autor Tobias Wagner liest aus seinem Jugend-Debütroman, der mit dem Peter-Härtling-Preis 2025 ausgezeichnet wurde: Der 15-jährige Leo lebt zusammen mit seinem zunehmend verwirrten Vater. Als der eines Morgens spurlos verschwindet, nutzt Leo die Gelegenheit: Endlich sturmfrei! Mit seinem besten Freund Henri, einem Film-Nerd durch und durch, stürzt er sich in eine bizarre, aufregende Woche. Sie drehen den Kurzfilm „Death in Brachstedt“, eine abenteuerliche Flucht aus der Realität. Während sie sich bei den Dreharbeiten im heruntergekommenen Hotel seines Onkels austoben, ignoriert Leo gekonnt die drohende Katastrophe. Diese schwebt über Wagners emotional ergreifendem Debüt, das Unbehagen und Leichtigkeit raffiniert nebeneinander stellt. Doch das Ende wird kommen. Ohne Schnitt.

Bild: © Tim Nowitzki

Weitere Informationen

Wie kann man in einem Buch festhalten, was das Festival OSTEN ist? Und wie kann man mit einem gedruckten Buch wie mit dem Festival zum Dialog einladen? Keine leichte Aufgabe, die sich das Festival-Team gestellt hat. Dennoch ist 2025 ein Buch zum Festival, besser gesagt, ein Festival in Buchform entstanden. Martin Naundorf, Kurator für das Bitterfelder Festival OSTEN und Teil der Buchredaktion, stellt das Ergebnis vor und lädt zum Gespräch ein.

Bild: © Max Koppernock

Weitere Informationen

„Demoschilder gegen Rechts“-Workshop mit der Typographin Chris Campe (aka All Things Letters). Mit einem eigenen Schild in der Hand macht demonstrieren nämlich viel mehr Spaß. Die Resonanz ist groß, wenn es was zu gucken gibt. Ein plakatives Schild, das vielleicht sogar lustig ist, erntet Lächeln und Daumen hoch, reist auf Fotos um die Welt und vor allem inspiriert es andere, sich auch zu äußern. In sieben Schritten gestaltet ihr euer eigenes Demoschild.

Bild: © Chris Campe

Weitere Informationen

Simone Niehoff, Mimmi Woisnitza und Florian Kappeler laden zu einem historisch-performativen Workshop ein, der das Chorische als antifaschistische Praxis untersucht.

Vor hundert Jahren kämpften linke Arbeiter*innen und Künstler*innen mit allen verfügbaren Mitteln gegen Krise und Faschismus – auch mit Tanz und Theater. Anhand von Quellenmaterial (z.B. Szenen, Choreografien und Berichte) fragen wir nach den historischen Spuren, Aktualitäten und blinden Flecken antifaschistischer Aufführungspraxis. In Halle etwa waren zwischen 1928 und 1933 die linken Laientheatergruppen („Agitproptruppen”) Rote Schmiede, Proletarische Tribüne und Blaue Blusen Ammendorf aktiv. Zeitgleich studierte Jenny Gertz ebenfalls in Halle von 1927 bis 1933 mit Kindern und Erwachsenen proletarische Bewegungschöre ein und versuchte 1947 nach ihrer Rückkehr aus dem Exil daran anzuknüpfen. Zwischen Graswurzel-Aktivismus und kommunistischer Parteidisziplin verhandelten solche Gruppen auch feministische Themen, Kinderrechte und solidarisch-kollaborative Kunstformen.

Im Anschluss an einen historischen Input und eine kollektive Lesung erproben wir die Möglichkeiten des Chorischen – körperlich und stimmlich – als Ausdruck und Bekundung antifaschistischer Haltung heute.

Wir freuen uns über Anmeldungen bis zum 7.11.2025 unter agitprop.inhalle@tutamail.com, aber auch spontan ist jede*r willkommen.

Bild: Sprachbewegungschor Plauen 1924, B. Schönlank, Tanzarchiv Leipzig.

Weitere Informationen

Ostdeutschland wird gegenwärtig oft als grau, kalt, rückständig und rechts wahrgenommen. Doch welche Erzählungen über das Land, das es nicht mehr gibt, und seine Nachwirkungen gibt es eigentlich noch? Und wer erzählt eigentlich wessen Erinnerungen und Leben?

Wir wollen die vielen Geschichten über 1989/90 und danach besprechen, die zwischen Neon und Grau schimmern – mit all ihren Widersprüchen, Träumen, Verlusten und Konflikten.

Popkultur erzählt davon, im Gangsta-Rap aus Ostberlin, in Romanen über die brandenburgische Provinz, in Filmen über Aufbrüche und Abbrüche.

Anna Lux und Jonas Brückner (Neon/Grau) im Gespräch mit Franziska Haug (DiasporaOst)

Bild: © Verbrecher verlag + diaspora ost

Weitere Informationen

Domenico Müllensiefen, ausgezeichnet mit dem Klopstock- und dem Uwe-Johnson-Förderpreis, wurde mit seinem Debüt „Aus unseren Feuern“ bekannt. Beim WIR-Festival liest er aus seinem aktuellen Roman.

Früher begann in Jeetzenbeck die Freiheit. Der Ort in der Altmark war die erste Station auf der Reise in die weite Welt: nach Amerika. Doch heute kommt niemand so leicht von hier weg. Die Zugverbindung nach Altenwedel soll eingestellt werden, und die Einfamilienhäuser am Ortsrand verfallen. Die guten Zeiten, wenn es sie denn jemals gab, sind vorbei. Wie die des 1. FC Magdeburg. Doch Marcel, der als Drehspießverkäufer am Bahnhof arbeitet, will nicht aufhören zu träumen. Von Steffi, seiner großen Liebe, von einer heilen Familie, von einem besseren Leben im Takt der Tanzmusik. Bekommen hat er stattdessen einen besten Freund, der säuft, einen Vater, der nie und nimmer in Amerika war, und eine Schwester, die gegen die Friedhofsmauer gerast ist. Doch warum ist Vanessa noch immer tot, und was hat Steffi damit zu tun, die eines Tages wieder vor Marcel steht: mit ihren roten Haaren, ihrer Traurigkeit und ihrem unergründlichen Lächeln?

Bild: © Susanne Schleyer

Weitere Informationen

Helena Kühnemann ist eine ostdeutsche Filmemacherin und Autorin. In „Endzeitgemäß“ zeichnet die Autorin das Porträt einer Generation, die zwischen Weltuntergangsstimmung und Lebenshunger ihren Weg sucht. Merve ist im Transit aufgewachsen, zwischen Schnellstraßen, Musterhäusern und Plastikpflanzen. Hier, wo die Zeit stehen geblieben scheint, betrinkt sich ihr Großvater zu Schlagermusik und wappnet ihr Vater sich für den Weltuntergang. Merve will nur weg; sie sehnt sich danach, endlich ins Ideal aufzusteigen. Dort sind die Menschen mühelos schön, sie verwirklichen sich selbst, verstehen etwas von Konsens und Kimchi. Sie haben statt Routinen ihren Rhythmus gefunden. Das Versprechen: Wer hart genug an sich arbeitet, kann etwas Besonderes sein. Im Ideal hofft Merve auch, ihre Mutter wiederzufinden, die verschwunden ist, als sie ein kleines Kind war.

Bild: © Leonie Viola Janssen

Weitere Informationen

Eine Veranstaltung des AK Politische Ästhetiken am Literaturforum im Brecht-Haus. Es gab sie einmal – die antifaschistische Literatur. Gibt es sie heute noch? Literarische Strömungen und Schreibweisen nach politischen und zeithistorischen Wegmarken zu kennzeichnen, ist nicht unüblich (Literatur des Vormärz, der Weimarer Republik, ja selbst den neoliberalen Roman gibt es); die antifaschistische Literatur scheint jedoch mit ihrem Namensgeber – dem Antifaschismus – in die Geschichte abgesunken zu sein.

Angesichts des fortlaufenden Machtgewinns (extrem) rechter politischer Bewegungen und Parteien sind die historische Erbschaft und die Notwendigkeit eines neuen Antifaschismus derzeit wieder Gegenstand von Debatten. Welchen Beitrag die Literatur hier leisten kann, darüber muss sich ein Literaturbetrieb Gedanken machen, der auf seine Zeit antworten will. Im Panelgespräch sprechen wir über historische und internationale Beispiele antifaschistischer Literatur und fragen, wie ihre Zukunft aussehen kann.

Bild: © Literaturforum im Brecht-Haus

Weitere Informationen

Alltägliche Arbeitserfahrungen sind nicht der einzige Grund, warum Menschen sich nach rechts orientieren. Trotzdem vertieft Lohnarbeit in einem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das auf Ungleichheit und Konkurrenz beruht, die Spaltung zwischen Arbeitenden, auch entlang von Geschlecht und Migrationshintergrund. Können trotz alledem die Zwänge der Lohnarbeitsexistenz, die konkrete Zusammenarbeit im Betrieb oder auch eine „moralische Ökonomie“ von Beschäftigten als Basis für eine solidarische Politik der Arbeit dienen, die dazu beiträgt, dass das Gemeinsame schwerer wiegt als das Trennende – und dass die Unternehmensseite als das interessenpolitische Gegenüber erscheint, das sie nun einmal ist? Welche Rolle können dabei die Arbeitenden selbst, aber auch Betriebsrat, Gewerkschaft oder Parteien spielen? Darüber sollten wir gemeinsam diskutieren. Moderation: Kerstin Schöneich.

Bild: © Klaus-Peter Wittemann

Weitere Informationen

2024 startete ein ungewöhnliches literarisch-soziologisches Projekt. Mit Manja Präkels, Tina Pruschmann und Barbara Thériault wurden drei namhafte Autorinnen als „Überlandschreiberinnen“ ausgeschickt, um die Stimmung in Ostdeutschland zu ergründen, verborgene gesellschaftliche Brüche und Kipppunkte sichtbar zu machen. Während Manja Präkels gezielt zivilgesellschaftliche Initiativen und Brennpunkte in Brandenburg besuchte, bereiste Tina Pruschmann mit dem Fahrrad entlegene Regionen im sächsischen Erzgebirge. Barbara Thériault heuerte als Lokaljournalistin bei einer thüringischen Zeitung an, und Alexander Leistner folgte mentalen Entwicklungslinien, deren Anfänge teils noch vor 1989 zu verorten sind. So entstanden literarische Reportagen über die Normalisierung rechtsextremer Strukturen und Narrative, bedrohte Kulturvereine und Gedenkstätten, bizarre Infrastrukturprojekte in Ruinenlandschaften. Über Menschen, die wegsehen und schweigen, und solche, die tagtäglich ihr Bestes geben, um im tobenden Sturm der Umwertung aller Werte weiter gegen den Wind zu atmen.

Bild: © Christoph Voy/Pruschmann + Marco Warmuth

Weitere Informationen

Als es 2025 zum ersten Mal weltweit zu einem wochenlangen Stromausfall kommt, bricht, wider Erwarten, keine Panik aus. Und selbst als Stromnetze und Lieferketten, Geldströme und das Internet endgültig zusammenbrechen, bedeutet es nicht den Untergang der Zivilisation. Stattdessen beginnt für die Menschen in Luise Meiers facettenreich erzähltem Roman Hyphen die aus der Not geborene Suche nach anderen, auch nichtmenschlichen Beziehungsweisen, die ein gemeinsames Überleben und Füreinander-Sorgen ermöglichen. Da ist etwa Anne, die versucht, den Krankenhausbetrieb aufrechtzuerhalten, ihr fünfzehnjähriger Sohn Tomasz, der plötzlich die Wirkmacht der Natur zu sehen lernt, oder Maja, die über all das für die ständig wachsende, den Globus umspannende Enzyklopädie Protokoll führt.

Bild: © André Wunstorf

Weitere Informationen

„Das Israel meines Großvaters von 1948 ist ein anderes, als das meines Vaters von 1961. Es ist wieder ein anderes, als das Israel meiner Kindheit oder das meiner Jugend und es ist ein anderes Israel, als das von heute.“ Eine junge Frau auf den Spuren ihres Großvaters – eine Suche nach dem, was Verbundenheit wirklich bedeutet.

Bild: © Benjamin Zibner

Weitere Informationen

Draußen wird es „bunt&laut!“: Die Demo-Band aus Halles Partnerstadt Karlsruhe setzt sich mit Musik für eine

offene und tolerante Gesellschaft ein. Sie haben schon auf vielen

Demos und Kundgebungen in Karlsruhe und Region gespielt und feiern nun beim WIR-Festival ein Jahr bunt&laut! Im Außenbereich: Eintritt frei! Bild©bunt&laut

Weitere Informationen

Zum großen Finale des WIR-Festivals wird im Volkspark Halle ein ganz besonderes Kunstwerk gemeinsam verspeist: ein veganer, rekordverdächtiger XXL-Mettigel, der als Sinnbild für Gemeinschaft, Teilen und Zusammenhalt steht. Entstanden ist der Mettigel zuvor im neuen theater Halle, wo er unter der Leitung der „Ostfluencerin“ Olivia Schneider in einem Workshop kollektiv hergestellt worden ist. Nachdem der fertige Mettigel in einer feierlichen Prozession zum Volkspark getragen wurde, wird er hier mit allen Anwesenden geteilt – ein kulinarisch-künstlerischer Akt des Miteinanders. Im Außenbereich: Eintritt frei!

Bild: © Olivia Schneider

Weitere Informationen

Die hallesche Brassband „Frohe Zukunft“ steht für tanzbare Bläsersounds und ekstatische und euphorische Konzerte – egal ob in Clubs, auf Festivals oder auf Hochzeiten.

Zwölf Personen mischen verzerrte Gitarrensounds, eine wummernde Bass-Section, brilliante bis brachiale Trompeten, raue Saxophone und stabile Offbeats zu Balkanbeats, psychedelischen Klangräumen, Polka und einer Prise Punk.

Bild: © Alexej Hermann

Weitere Informationen

Tagsüber hilft Juno ihrem schwerkranken Mann Jupiter dabei, seinen Alltag zu meistern. Außerdem ist sie Künstlerin, tanzt und spielt Theater. Und nachts, wenn sie wieder einmal nicht schlafen kann, chattet sie mit Love-Scammern im Internet. Martina Hefter hat einen berührenden Roman über Bedürfnisse und Sehnsüchte im Leben geschrieben. Und darüber, wie weit man bereit ist, für die Liebe zu gehen.

Für „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“ erhielt sie 2024 den Deutschen Buchpreis.

Bild: © Maximilian Gödecke

Weitere Informationen

SMASH – die queere Lesereihe und Karaokeshow aus Leipzig – vereint das Beste aus beiden Welten: Autor:innen in und außerhalb ihrer Komfortzone, Wasserglaslesung meets Bravo Hits 2002. Die Lesenden bringen jeweils einen literarischen Text mit und performen im Anschluss einen passenden Song ihrer Wahl. Wer hier nicht mitsingt, ist selbst schuld. Es lesen: Emi Atze, Sascha Bruch, Sven Spaltner. Moderation: Kristin Höller.

Bild: © smash

Weitere Informationen

Wartezimmer statt Krone der Schöpfung: Die Kiebitzensteiner nehmen kabarettistisch das deutsche Gesundheitswesen satirisch unter die Lupe – vom Termin, der als Zahlungsmittel durchgeht, bis zur „Globulisierung“, bei der Pillen Placebos sind und Doktorarbeiten ins Rutschen geraten. Wenn die Regierung in der Notaufnahme liegt und der Chefarzt den Pharmaschinken tranchiert, ist klar: Hier wird gehustet, bis das Lachen kommt. Am Ende singen alle mit – und werden als geheilt entlassen.

Es spielen: Stephanie Hottinger, Micha Kost, Malte Georgi

Am Klavier: Reiner Schock. Regie: Lars Johansen

Bild: © Kiebitzensteiner

Weitere Informationen

Darkwave trifft Punk: aus der Hauptstadt nach Halle. Zwischen treibenden Rhythmen, dunkler Melancholie und tanzbarem Trotz entsteht ein Sound, der gleichermaßen an die Achtziger erinnert wie an die Gegenwart. Mit ihrem neuen Album „NOTRE DOOM“ vereinen sie Wave, Punk, Trash und ein bisschen Pop aus Berlin.

Bild©BerlinerDoom

Weitere Informationen

Inspiriert vom hallenden Synth-Pop der 80er Jahre, übersetzt mit zeitgemäßen Produktionsmethoden und harmonischen Details, spricht SKUPPIN Themen zwischen Angst, Hoffnung und fehlender Zugehörigkeit an. Die treibenden Beats und dunklen Atmosphären, die er auf seinem ersten Studiowerk „Reliquien“ (Februar 2024) verwirklicht hat, erinnern daher nicht selten an Depeche Mode, Kraftwerk oder Edwin Rosen. Nicht überraschend ist es mit Blick auf diesen Hang zur Nostalgie und zur Kultur der 80er Jahre, dass dieses erste Album auch auf Vinyl gepresst und damit verewigt wurde. Mit seiner neuen Single „Panik“, die in Zusammenarbeit mit Jonas Pentzek (Rar) produziert wurde, setzt SKUPPIN seine musikalische Linie fort und entwickelt sich gleichermaßen weiter.

Vor allem live besticht SKUPPIN mit einer unerwarteten Härte und Präsenz – seine Bandmusikerin Antonia Heartbreak (Keys) macht das stimmige Bild dabei komplett.

2014-2025 DIFFUS

Weitere Informationen

Das Duo Neunundneunzig (Saiya Tiaw & Nicki Papa) verschmilzt träumerische Popmelodien mit düsterem New Wave, elektronischen Klangflächen und introspektiven Texten. Ihre Musik bewegt sich zwischen Cloud-Rap, Indie-Pop und Synth-Wave – voller Sehnsucht, Schmerz und tanzbarer Tiefe. Auf ihrem Debüt „99 in dein Herz“ tauchen sie in die Risse des Alltags ein und geben uns Soundtracks für Herzschläge im Zwielicht.

Bild: © Niclas Köster

Weitere Informationen

Der Berliner Produzent und DJ Sire Jonah ist Mittelalter-DJ und Producer, er verbindet pulsierende Beats, dunkle Klangkulissen und eine unverwechselbare Textstimme. Mit Einflüssen aus Techno, Darkwave und Pop kreiert er atmosphärische Tracks wie „Gefährten“ oder „Helms Klamm“, in denen emotionaler Tiefgang mit tanzbarer Energie verschmilzt. Ein Live-Set von Sire Jonah verspricht Spannung, Intensität und das Eintauchen in seine musikalische Vision.

Bild: © Sire Jonah

Weitere Informationen

Das Finale des Festival-Finales: Nach anderthalb Tagen voll Literatur, Musik und Diskussionen tragen euch exquisite DJ-Sets durch die Nacht.

Bild: © Unterdruck

Tickets

Festival-Tickets können vorab in den Buchhandlungen heiter bis wolkig, der Buchhandlung des Waisenhauses und Jacobi & Müller sowie vor Ort an der Abendkasse erworben werden. Das Festival-Ticket gilt für beide Tage. Die gestaffelten Ticketpreise (5, 10, 15, 20€) sind so angelegt, dass sie den unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten gerecht werden – manche können sich mehr leisten als andere, und das ist ausdrücklich mitgedacht.

Online-Tickets gibt es hier

Barrieren & Sicherheit

Uns ist wichtig, dass sich alle Menschen bei unserem Festival wohl und sicher fühlen.

Zugang

Der Volkspark ist über den Eingang in der Kleinen Gosenstraße für Rollstühle,

Kinderwagen und andere mobile Hilfsmittel zugänglich. Im Erdgeschoss stehen

barrierearme Toiletten zur Verfügung.

Hören

Wir bemühen uns, eine mobile Induktionsschleife bereitzustellen, damit Menschen mit

einer T-Spule im Hörgerät das Programm besser verfolgen können.

Toiletten für alle

Wir werden gendersensible Sanitätsanlagen bereitstellen.

Leider noch nicht perfekt

Der große Saal befindet sich in der ersten Etage – aktuell ohne Fahrstuhl.

Wir können keine Gebärdensprach-Dolmetschung anbieten, da uns die entsprechenden Fördermittel nicht bewilligt wurden.

Umgebung & Atmosphäre

Das Festival kann laut und lebendig sein, mit wenigen ruhigen Rückzugsorten. Wenn du

Pausen brauchst, kannst du gern das Gelände verlassen und kommst mit dem Stempel

wieder rein.

Sicherheit

Es gibt ein Sicherheitskonzept, um für alle Besucher*innen einen geschützten Rahmen

zu gewährleisten. Die Details folgen in Kürze

Ausschlussklausel

Den Vorbereitenden des „Wir Festivals“ ist ein respektvolles und diskriminierungsfreies Miteinander wichtig.

Störungen oder Beleidigungen führen zum Ausschluss von den Veranstaltungen.

Wir behalten uns als Veranstaltende des Festivals vor, von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, die Teilnahme am Festival und der Zutritt zu allen damit verbundenen Veranstaltungen zu verwehren oder sie von diesen auszuschließen.